公元前212年,蒙恬率三十万军民北击匈奴,同时在子午岭脊背劈出700公里直道。这条平均宽度30米、最陡坡度7%的黄土大道,不仅是军事动脉,更是秦帝国将地理空间转化为权力触角的终极实验——以夯土与意志重构山河经络。

一、直道工程:黄土高原的解剖术

- 地理困局与军事需求

匈奴威胁:头曼单于控弦之士三十万,骑兵十日可抵咸阳

传统补给线缺陷:原有驰道绕行洛河,北疆戍卒粮运需九十日

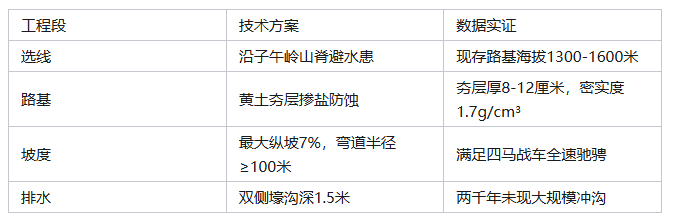

战略定位:直道南起云阳林光宫(今陕西淳化),北抵九原郡(今内蒙古包头),如利剑直插河套 - 工程参数与技术突破

二、直道上的帝国脉动 - 军事效能革命

兵力投送:骑兵部队从咸阳至九原由30日缩至7日

烽燧体系:沿路每5里设烽火台,狼烟传递速度达500里/日

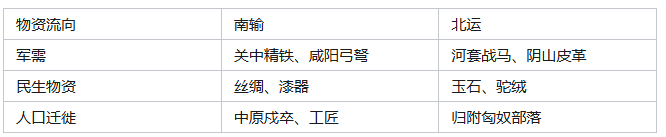

后勤保障:可日运粟米六千石(合今180吨),满足十万大军月需 - 经济地理重构

- 文化融合轨迹

鄂尔多斯青铜器纹饰现饕餮纹变体

北地秦墓出土匈奴鹿形金饰

匈奴墓室壁画始现轺车、楼阁图像

三、直道遗产:夯土上的文明基因 - 工程技术范式

线形设计:山脊选线理念影响后世蜀道、滇缅公路

夯土工艺:盐渍土处理技术沿用至明代长城地基

排水系统:双侧截水沟成为古代道路工程标准制式 - 军事地理遗产

汉代沿直道北击匈奴,卫青七战皆捷

隋唐突厥之战,烽燧体系仍发挥作用

明代九边防御布局继承直道战略思想 - 生态启示录

子午岭林区因直道开辟缩减40%,导致泾渭流域含沙量增

夯土取土区形成数千个"堑壕",改变局部水文

两千年路基沉降不足1米,印证黄土高原工程地质稳定性

明日预告

阿房宫考:探秘渭水南岸的未完成神话——看秦帝国如何用土木浇筑永恒幻梦。

见世界

见世界

评论(0)