公元前221年,秦将蒙恬的笔锋与王翦的剑锋同时落定——六国疆域尽归舆图,而七种文字将熔于一方砚台。秦始皇"书同文"的政令,不仅是字形规训,更是用篆书的直笔与弧线,勾勒出华夏文明共同体的最初轮廓。

一、六国文字:分裂的文明镜像

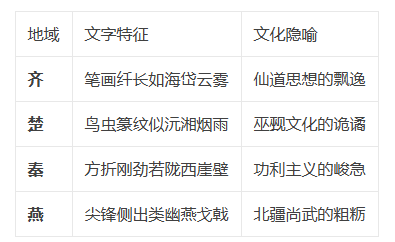

- 战国文字的离心力(统一前)

- 交流困境的实证

云梦睡虎地秦简记载:南郡守腾曾因楚地文书"字不可识",误判刑狱

鄂君启节(楚商通关符节)在秦国边境被扣留三日,因铭文释读分歧

二、篆书革命:李斯的字形手术

- 字法规范三原则

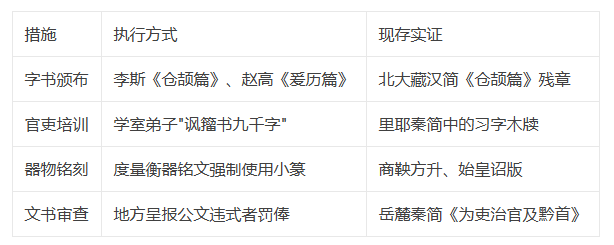

去地域化:删减齐字的婉转波磔、楚字的鸟虫装饰

标准化:规定笔画数差(如"马"字从楚系8画简为秦系3画)

易刻性:适应简牍刀刻与金石铸造(弧线曲率统一为π/6弧度)

- 推行机制

三、文明整合的刀锋与阵痛 - 文化代价

六国典籍在转换中语义流失(如楚辞《天问》的蝌蚪文原貌永佚)

民间"辄弃市"的酷令下,齐鲁儒生私藏《诗》《书》被坑焚

楚地简帛中207个特有字永远消失(据郭店楚简统计)

- 历史收益

行政效率提升:南阳郡至咸阳文书递送周期从30日缩至18日

法律实施统一:云梦秦简载"法律答问"可跨郡执行

文化基因奠基:汉字结构稳定性自此跨越两千年

四、篆书的文明遗产

- 文字地理学的消融

楚帛书的神秘主义、齐陶文的市井气息,被篆书的庄重整饬取代

里耶秦简证明:洞庭郡戍卒家书已用标准小篆

- 书法美学的原点

峄山刻石的"玉箸篆"成为后世铁线篆源头

"方折篆"开启汉隶破笔先声

- 共同体意识的铸就

南越王墓(今广州)出土器物铭文与咸阳宫遗址文字同源

居延汉简证明:西域戍卒文书中"帝""诏"等字仍存秦篆遗韵

明日预告

灵渠开凿:看秦人如何以33公里水道,打通长江与珠江的文明血脉。

见世界

见世界

评论(0)